鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合の概要

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合の入会地は徳川幕政以前より鳴沢・大嵐・勝山・小立・船津・浅川・大石・長浜の8ヶ村が共有地として自由に立ち入り産物等の採取を行っていました。この入会地の境界についてしばしば論争がおこり奉行所の裁許を仰いでいます。この裁許では現静岡県との県境も決められております。このことからも分かるように江戸幕府は地域住民に現在の所有権に近い権利を認めていたということになります。その後、大石村、長浜村は入会を放棄したため6ヶ村の入会地となりました。

明治に入り地租改正が行われた際、政府は6ヶ村の共有林を「幕府林であった」との解釈のもと、明治14年1月一方的に官有林としました。明治29年には鳴沢村外3ヶ村(当時大嵐村は鳴沢村に、浅川村は船津村に合併)御料地入会団体組合の設立が許可され、ここに組合規約を新たに設け、皇室林野管理局からの樹木等の払い下げを受ける場合には、当組合において村民旧来の慣行の便宜を図ることとなりました。これが鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合の前身です。

しかしながら6ヶ村民の共有地であった入会山林原野が官有林・御料林に編入されて以後、産物等の採取を制限され、新規払下げも認められないなどしたことから入会住民の不満が増し紛争も多くなりました。また、乱討伐火災等により無規律状態となり山林は荒廃し、明治末期何度もの大水害を招く要因なりました。明治43年山梨県下が未曾有の大水害を受けたのを機会に、御料林は全て県有林に下付されることになり、明治44年3月11日御料林を御下賜するとの御沙汰書を発せられ、これにより御料地入会組合団体は大正元年「恩賜県有財産保護組合」と改称し、恩賜県有林の保護にあたることとなりました。山梨県は明治44年恩賜県有財産管理条例を制定し、組合の入会地もこの条例の適用を受けることとなり現在に至る恩賜林の保護管理・部分林の設定等この条例に基づいて行われています。

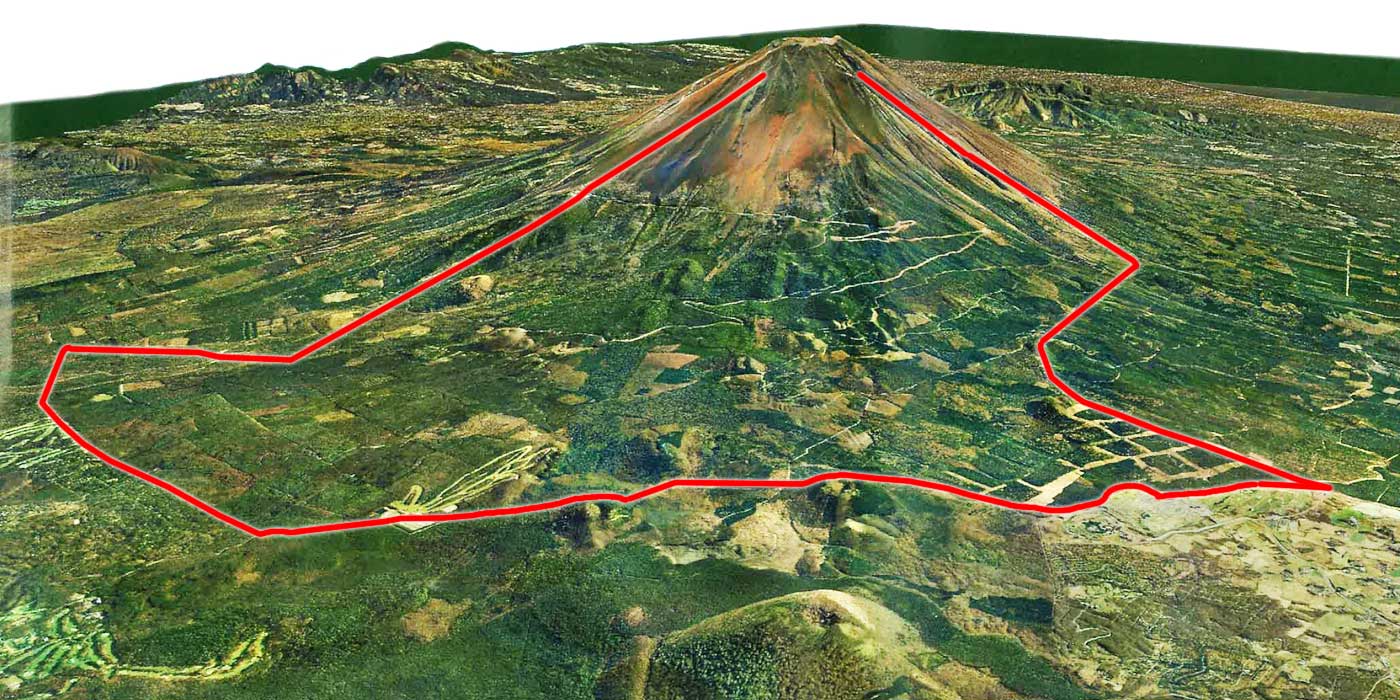

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合が保護の責任を有する恩賜林面積は5635haであり、県と部分林設定契約を締結して造林事業を行っている面積は1645haです。この事業で得た収益は、構成町村の公共施設建設等に支出し町村財政に大きく寄与してきました。なかでも山梨赤十字病院の前身である公立岳麓病院、河口湖南中学校については建設費のほぼ全額を支出しています。

組合管理地とその周辺

赤枠部分が組合管理地内です。

沿革

| 明治29年 9月 | 鳴沢村外3か村御料地入会団体組合設立 |

| 大正 元年 8月 | 鳴沢村外4か村恩賜県有財産保護組合に名称変更 |

| 昭和31年 9月 | 鳴沢村外1町2か村恩賜県有財産保護組合に名称変更 |

| 平成15年 11月 | 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合に名称変更 |

組織

執行機関

外川 亮介

ー 総務係

ー 森つくり推進係

監査委員

組合の財務に関する事務が効率的かつ適正に処理されているか、監査を行います。

議会選出 1名

一般選出(大嵐地区) 1名

公平委員会

職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、これについて必要な措置を講じます。

船津地区 1名

小立地区 1名

鳴沢地区 1名

議会

古屋 実

三浦 直樹

( 各地区内訳 )

鳴沢地区 4名

船津地区 5名

小立地区 4名

勝山地区 3名

大嵐地区 2名